Justseparate-Summer 2025

Il progetto “Justseparate-Summer 2025” ha fatto centro. Coordinata dal professor Alessandro Gabbiadini, docente al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, la ricerca sul campo ha finito per coinvolgere 4998 ospiti del Camping Village Eco resort “Le Esperidi” di Marina di Bibbona, di cui 1086 bambini dai 4 agli 11 anni solo del Miniclub (in realtà molti di più). In tutto sono stati 2700 i questionari compilati e restituiti, denotando l’interesse crescente per i comportamenti eco-sostenibili a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti, tema centrale della ricerca. In questa intervista, il professor Gabbiadini tira le fila dell’intenso lavoro estivo.

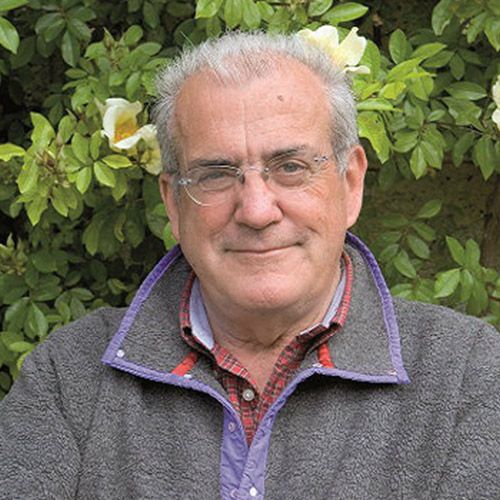

Professore, perché avete scelto il Camping Eco-resort Le Esperidi per il vostro esperimento?

“Per due ragioni. La prima è che si tratta di un ambiente che si presta molto bene agli studi sul campo visto il contesto naturalistico; la seconda è di natura personale, di affezione, perché io qui ci sono praticamente cresciuto. In pratica si sono unite due linee: la ricerca e quella affettiva”.

Ha detto che le Esperidi si prestano bene agli studi sul campo. Per quale motivo?

“Le rispondo partendo da un esempio. In psicologia possiamo studiare in laboratorio gli effetti dei benefici sul piano psicologico derivanti dal contatto con il verde e la natura, ricostruendo l’ambiente con realtà virtuali. Ma tutto cambia in un contesto reale, perché si possono raccogliere dati sulle persone che sono davvero in quel contesto”.

Come sono state le risposte, qui a Marina di Bibbona?

“Direi buone. Dagli elementi analizzati, circa un quarto delle persone che erano presenti durante la nostra permanenza – nei mesi di luglio e agosto – si è fermata al nostro info-box. Così abbiamo potuto parlarci, raccogliere dati, divulgare, fare anche tutto quello che per noi si chiama terza missione, l’engagement con la popolazione civile e non limitato agli accademici o agli scienziati. Quando abbiamo progettato quest’iniziativa stimammo di coinvolgere almeno un 10% della popolazione; siamo arrivati intorno al 23-24%, quindi direi bene”.

Qual è il valore scientifico dei dati raccolti?

“In settembre i dati raccolti sono già stati presentati a un convegno dell’Associazione Italiana di Psicologia, e sono stati inviati con possibilità di presentazione a due convegni internazionali, quello dell’Associazione Europea di Psicologia e quello dell’Associazione di Psicologia Applicata, che tra l’altro si terrà l’anno prossimo a Firenze. Stiamo scrivendo i primi due articoli scientifici, proprio perché il plus della raccolta dei dati nel contesto reale è qualcosa che capita raramente, senza dimenticare le due tesi di laurea sviluppate e scritte sull’esperienza al camping. Il valore aggiunto, anche in termini di pubblicazioni scientifiche, consiste nell’aver coinvolto persone al di fuori dei circuiti classici, dai ragazzi di 18 anni fino alle persone di 87, molto trasversali in termini socio-culturali, di studi, eterogenee come nazionalità. Una bella fotografia”.

Pensa che questa esperienza sia ripetibile?

“Assolutamente sì, nel senso che stiamo già lavorando per proporre una versione per il 2026, ovviamente sempre all’interno della tematica della sostenibilità, della relazione tra la persona e la natura, toccando altri punti; quest’anno ne abbiamo affrontati solo alcuni”.

Il vostro esperimento ha incuriosito anche per un altro aspetto. Di solito chi va in vacanza, ci va per rilassarsi e, in genere, rifugge l’approfondimento, l’impegno, l’idea di essere coinvolto in qualsivoglia progetto. Non avete percepito alcun fastidio?

“Direi di no. Anche per noi la paura più grossa era di aver messo in piedi una macchina che poi non avrebbe avuto riscontro con le persone: siamo in vacanza, almeno qui non fateci ragionare… e via dicendo. Però si contano sulle dita di una mano le occasioni in cui ci siamo trovati di fronte a un diniego. Se in caso è vero il contrario, poiché molti sono passati poi a ringraziarci per averli fatti riflettere e per approfondire la relazione con l’ecosistema con condotte più sostenibili”.

Merito anche dei bambini, che hanno fatto da traino ai genitori.

“Assolutamente sì. Infatti con i bambini, quest’anno, abbiamo deciso di portare avanti delle attività ludico-educative, non di ricerca, ma l’anno prossimo vorremmo fare ricerca anche con loro, ovviamente in una maniera completamente diversa da quella con cui lavoriamo con gli adulti. Però è stata una bella sorpresa, perché soprattutto durante il periodo di alta stagione le persone che frequentavano di più il nostro chioschetto erano i bambini, che andavano a rotazione appunto per poter giocare con la tartaruga marina, con la realtà virtuale. Questo ha finito per incuriosire anche i genitori”.

Di solito funziona così. Mamma e papà accompagnano i figli e, a un certo punto, scatta la richiesta del più classico fai provare anche a me…

“E da lì cambiava l’atteggiamento. D’altra parte non proponevamo mezz’ora di svago su un gonfiabile, ma qualcosa di molto diverso. Vedere i bambini come vettori di comportamenti virtuosi è stato molto interessante. Sottolineo anche che anche l’ecolab – con una serie di giochi dove era veicolato qualcosa di didattico – è piaciuto molto ai più piccoli. Ricordo un’esperienza con i bambini in fila indiana per fare il giro dell’isola ecologica dei cestini: tutti contentissimi perché volevano essere i primi a gettare il rifiuto nel recipiente corretto. Ricordo che mi guardavo alle spalle e li vedevo in fila indiana, contenti perché facevano la differenziata”.

E gli adulti? Gli anziani? Dove le abitudini sono più sedimentate, immagino, sia servito più lavoro…

“Ho bene in mente una signora sull’ottantina che, prima di darci delle idee di ricerca, ci ha chiesto dati per capire quante persone della sua età avessero partecipato. Ne ricordo parecchie. Ma in genere gli adulti, le famiglie rappresentano la fetta più ampia della popolazione che ha partecipato al progetto”.

Vuole inviare un messaggio a quanti, tra gli ospiti delle Esperidi, hanno contribuito alla riuscita della ricerca sul campo?

“Grazie agli ospiti delle Esperidi che hanno collaborato con noi in percentuali molto alte, è stata un’esperienza arricchente sia sul piano scientifico che su quello umano. Grazie ai ragazzi dello staff, che in due mesi e mezzo hanno fatto ciò che, in condizioni diverse, avrebbe richiesto un lavoro di due anni. Un sincero ringraziamento va poi ai dipendenti del campeggio, che non ci hanno mai percepito come un corpo estraneo dandoci una grossa mano. E grazie, naturalmente, a Umberto Mannoni, l’amministratore delle Esperidi che ci ha sempre sostenuto e incoraggiato, credendo nel nostro lavoro”.

Insieme al professor Alessandro Gabbiadini, alle professoresse Silvia Mari e Simona Sacchi, ai professori Marco Perugini, Emanuele Preti e al dottor Francesco Lombardi, alla ricerca hanno partecipato diversi dottorandi (Giada Belloni, Valentina De Masi, Francesca Di Napoli, Giulio Fuzzella, Anna Manfredi, Beatrice Zago) e i due tesisti Eleonora Cosma e Francesco della Chiara.

Antonio Valentini